npj Biofilms and Microbiome|小虾米的大救星!肠道共生菌联手噬菌体对抗南美白对虾弧菌病

弧菌是南美白对虾养殖的主要病原体,其中副溶血弧菌、溶藻弧菌和哈维氏弧菌等致病菌危害尤为严重。弧菌感染后的对虾可能出现肝胰腺坏死、空肠空胃、红体白斑、偷死等症状。若发生急性感染,3-5天内死亡率可超过80%,常导致大规模死亡甚至被迫清塘,造成对虾养殖业重大损失。

8月16日,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室、合成生物学研究所马迎飞团队,在国际学术期刊npj Biofilms and Microbiomes(中国科学院1区top期刊,最新 IF=9.2)发表了题为“Synergistic effects of commensals and phage predation in suppressing colonization by pathogenic Vibrio parahaemolyticus”的研究成果。该研究由马迎飞团队与澳华集团共同推进,双方历经5年深入产业化合作,围绕南美白对虾弧菌病害防控的实际需求展开联合攻关。研究通过多组学联合分析和体内外模型验证,锁定南美白对虾肠道内“共生菌屏障”与“噬菌体精准靶向”两大核心机制,首次提出“共生菌-噬菌体协同防控”策略。研究团队基于关键肠道共生菌构建了合成菌群,联合副溶血弧菌噬菌体,将遭受弧菌感染的对虾存活率从23%提升至69%,这一绿色、精准、可预防的微生态干预方案,为替代抗生素、防控南美白对虾弧菌病害提供了新范式。

研究发现:肠道共生菌构建对虾弧菌防御屏障

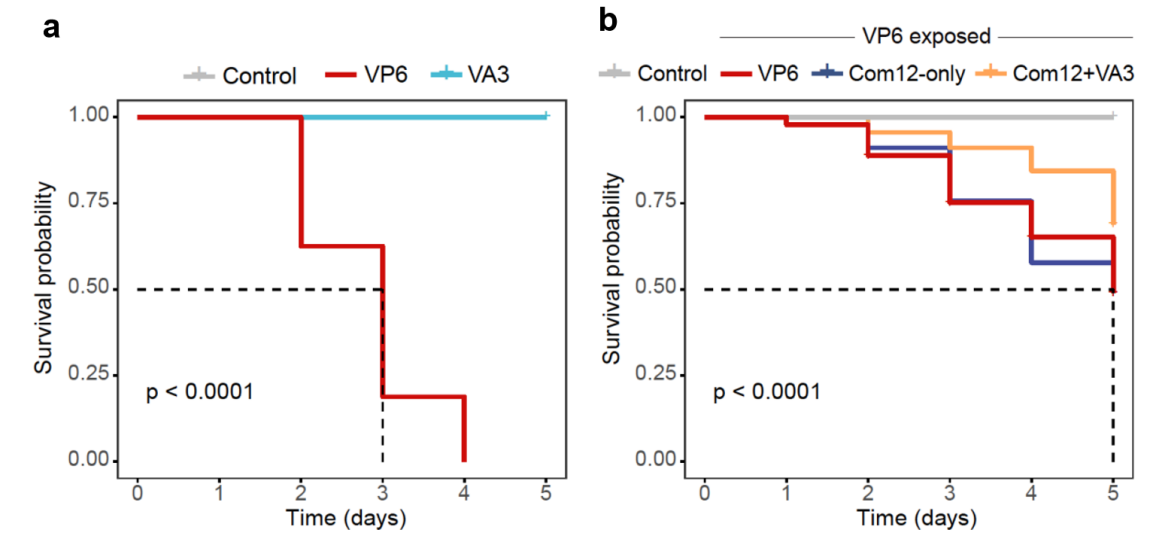

研究团队从健康对虾肠道中分离12株可培养菌株,构建合成菌群Com12。实验发现,单独添加致病性副溶血弧菌VP6会导致对虾死亡,加入Com12后对虾存活率得到一定程度的提升;而当共生弧菌VA3与Com12协同作用时,则可进一步增强VP6感染状态下对虾的生存能力(图1a&b)。这表明肠道共生菌可显著提升对虾抗病能力。

精准干预:基于共生菌-噬菌体协同的弧菌防控策略

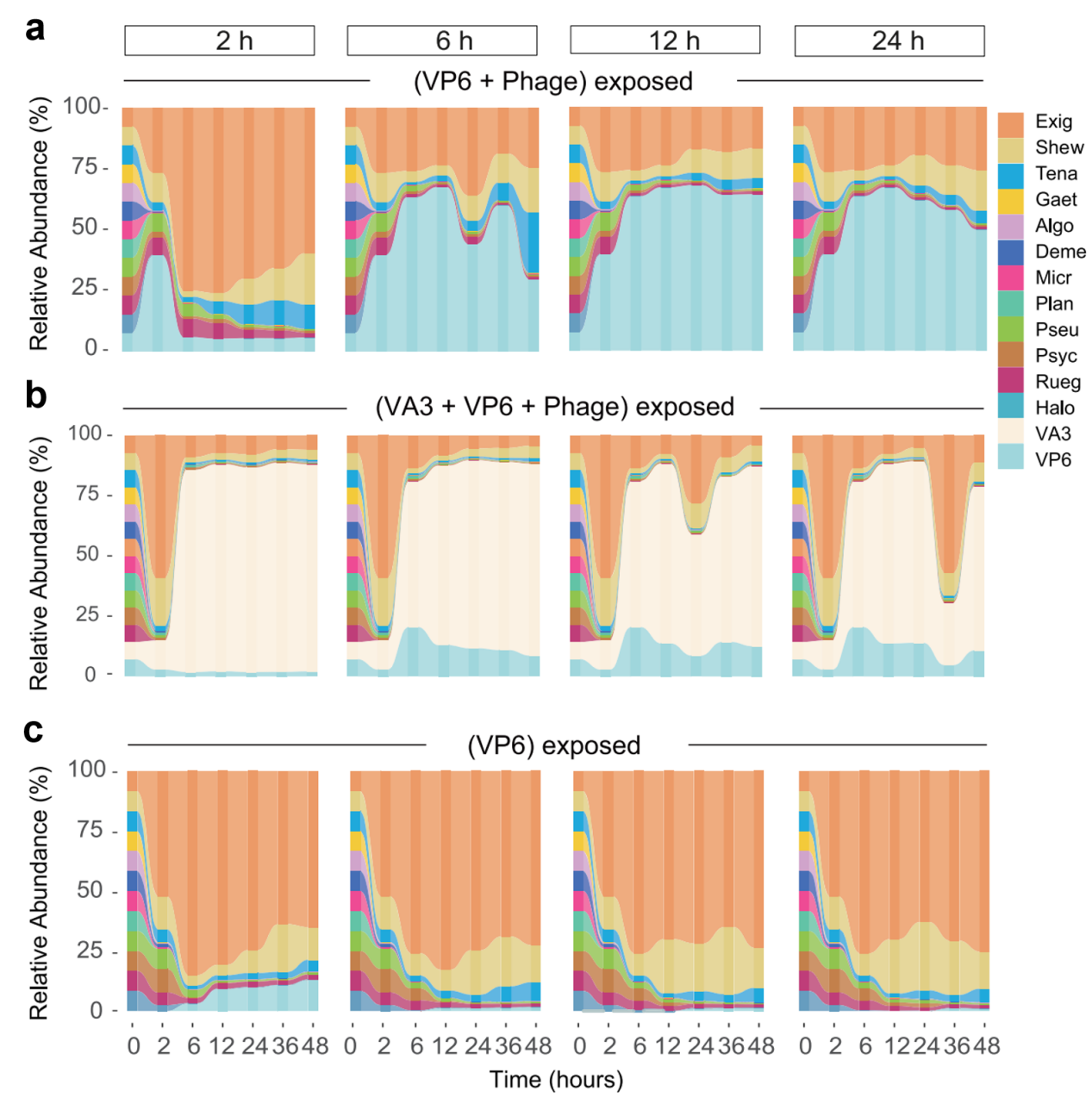

体外实验表明,在共生菌群Com12生长初期,其菌群结构尚不稳定,此时致病弧菌VP6表现出较强的竞争优势,能够迅速占据菌群的主要生态位(图 2),而此阶段Com12自身的防御机制尚不足以抵御其入侵。

为增强菌群生长初期的防御能力,研究团队将共生菌VA3和VP6phageC(VP6特异性裂解噬菌体)引入Com12体系,系统评估了三者与VP6的互作关系。结果显示,单独添加VA3或VP6phageC均可显著降低VP6在菌群中的丰度(图3左、中)。而VA3与VP6phageC联合处理时,二者产生协同效应,对VP6定植的抑制效果显著优于单独处理组(图3右),证实噬菌体与细菌定植抗性存在协同增效作用。

为验证抑菌效果是否受共生菌和噬菌体加入时机的影响,研究团队设计了时间梯度实验。当单独使用噬菌体VP6phageC时,其抑制效果随添加时间推迟而减弱,延迟6小时后添加几乎无法逆转VP6的定植优势(图4a)。而当VA3与噬菌体联用时,VA3能在噬菌体完成“杀菌”过程后快速“占位”(占据生态位),形成连续防御体系(图4b)。值得注意的是,即使在联合处理条件下,延迟6小时处理的防控效果仍显著低于2小时内的早期处理组。

当致病弧菌VP6的入侵时间推迟至Com12菌群发育2、6、12及24小时后,即使不添加VA3与VP6phageC,成熟的Com12菌群结构已能独立抵抗VP6入侵(图4c)。

上述研究表明,噬菌体裂解捕食作用与共生菌定植抗性的协同组合可构建高效防御体系,且在VP6定植前的预防性应用效果显著优于定植后的治疗性干预。

应用验证:协同策略的弧菌防控效能

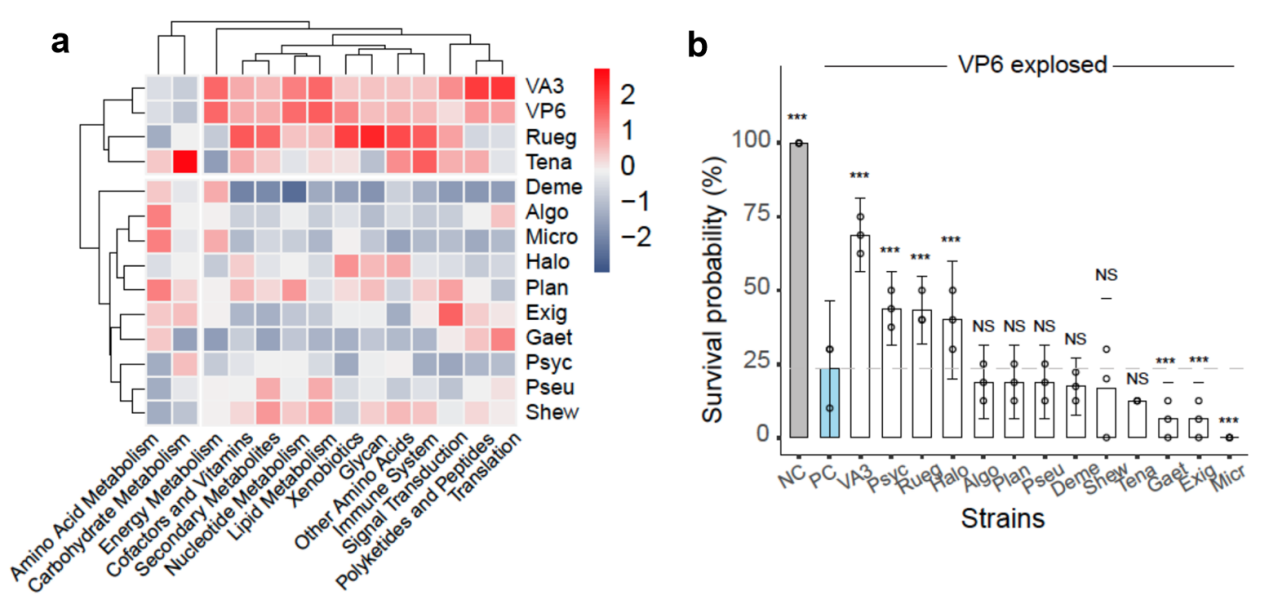

研究团队通过体外条件培养体系(图5a)结合对虾攻毒实验(图5b),从13株共生菌(12+1)中筛选出4株关键功能菌株(Com4)。

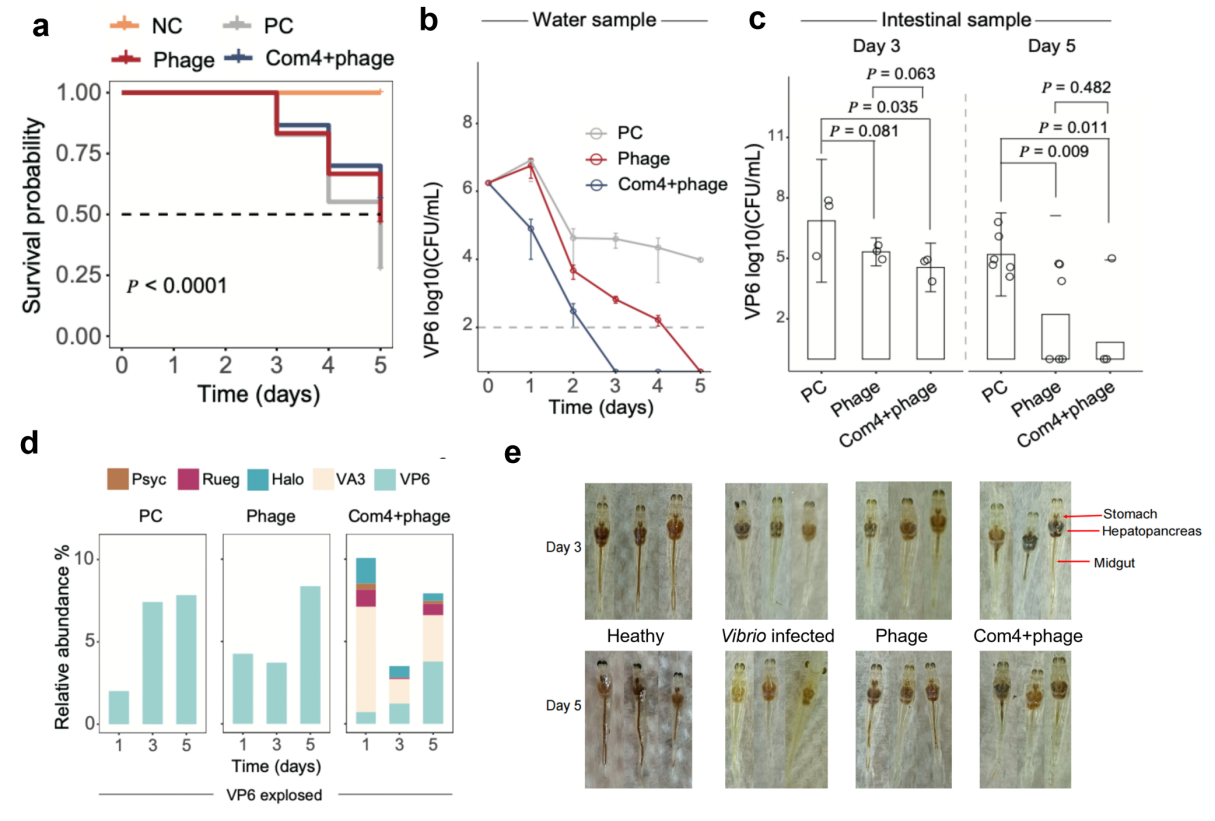

养殖环境模拟实验显示:单独使用噬菌体干预时,能在一定程度上降低两个关键环节的致病弧菌密度:养殖水体中游离VP6在5天内降至检测限以下;对虾体内VP6载量较对照组降低3个数量级(图6a、b、c),相应地对虾的病理状态得到好转(图6e)。

与体外实验中 “共生菌-噬菌体” 的协同效果一致,当噬菌体与共生菌Com4联合使用时,清除致病弧菌的速度比单独使用噬菌体更快:水体中弧菌在感染后3天就降至检测下限(比单用噬菌体组提前2天);对虾肠道内的弧菌数量也比单独使用噬菌体组再降低1个数量级。更重要的是,该策略还能增加对虾肠道菌群的多样性,更利于形成稳定的肠道微生态屏障。

前景展望:推动全球对虾养殖可持续发展

弧菌病害每年给全球对虾养殖业造成超过30亿美元的经济损失。面对日益严峻的抗生素耐药性问题,本研究提出的“共生菌-噬菌体协同防控”策略通过建立“杀菌-占位”双重作用机制,将感染对虾的存活率从23%提升至69%,展现出显著应用效果。另外该方案具有预防性干预、生态安全性高和可操作性强三大特点,为对虾养殖提供了一种可替代抗生素的新型绿色防控技术,将为健康养殖的可持续发展提供重要技术支撑。

中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室、合成生物学研究所马迎飞研究员为本文通讯作者。哥本哈根大学博士陈玲、中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所助理研究员黄志鹏为本文共同第一作者。本研究得到了国家重点研发计划、深圳市医学研究基金、“地平线欧洲”计划、丹麦创新基金及深圳合成生物学创新研究院等的支持。

文章上线截图

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41522-025-00802-x

图1. 致病弧菌和共生菌对南美白对虾存活率的影响

图2. 致病弧菌对共生菌群Com12结构的影响

图 3. 共生菌、噬菌体和致病弧菌 VP6的动态关系

图 4. 介入时机对共生菌 - 噬菌体组合清除致病弧菌 VP6 效果的影响

图5. 共生菌中抑制致病弧菌VP6生长的关键菌筛选

图6. 噬菌体与共生菌 Com4 对南美白对虾致病弧菌(VP6)的防控效果

附件下载: